3/31、4/1 両日にかけて、いわき市内の一集落において、専門家の先生(物理学・放射線医学)を交えて地域住民の交流会と、線量の実地測定会を開催しました。

【1日目】

座談会方式で、住民側の現在困っている事、聞きたいことを、ひとりひとり話してもらいながら、専門家の先生との対話の機会を設けました。

参加住民は、地域住民13名、専門家の先生2名、エートスいわきのメンバー4名、近隣地からの見学参加者3名でした。

若い世帯は避難している地域だったため、 地域からの参加は高齢者の方が主体でした。

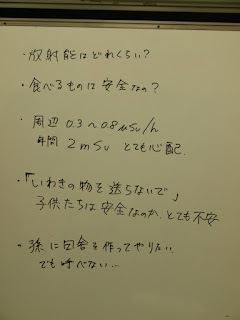

ひとりひとり話をしてもらう過程で、地域住民側から出た声は、以下のようなものでした。

ところどころ雑談を交えながら、 回答可能な箇所については、専門家の方による回答をしていただきました。

座談会において、住民から出た声については、細かい部分を見れば、様々ですが、大きくは、3点ほどに集約できます。

1:シーベルト、ベクレルと言った単位がわからないという、ごく基礎的な知識面での疑問。

2:長期的な面での健康影響の懸念。

3:これからどうすればよいのか、という現実への対処方法の問題。

専門家サイドの皆さんから、回答をいただけるのは、1と2の疑問についてになります。

これらについて、専門知識として客観的な情報の解説を加えていただく事により、住民側は、現在の自分たちの数値のいわゆる相場観を得る事ができたと思います。

部分的な知識については、うんざりするほど溢れていますが、それらを総合するとどうなのか、全体としてどう考えればよいのか、という部分については、住民側の需要は非常に高いと感じました。

詳細は、別記事として、考察を加えてみたいと思います。

3のこれからどうすればよいのか、という点については、専門家の方だけでは、答えを出せない部分です。

どうすればよいのか、という部分への手がかりになれば、と思い、専門家の先生との対話が一区切りついた段階で、ジャック・ロシャールさんからいただいたベラルーシの写真を紹介しました。(ロシャールさんご本人から自由に使って良いとの許可を頂いていますので、掲載いたします。)

立ち入り禁止区域30kmゾーン間近に住む少女達の写真。

背景奥に見える森林ラインが30km区域のラインです。(30km圏内は放置林になっているため)

ベラルーシで川遊びをする子供達。

ベラルーシの写真を見せる事に対して、拒否反応があるのではないか、と半分心配しながらでしたが、こちらが驚くほどに、非常に高い関心を持って見て頂けました。

チェルノブイリ事故の大きな影響を受けた地域でも、人がごく普通に暮らしている、という事をご紹介した後、けれど、ただ何もしないでそのまま暮らしているのではない、ということで、こちらの写真を紹介しました。

これはエートスプロジェクトの写真。子供達と放射線量計測中。

自分たちで、身の回りの放射線を測って、きちんと把握し、気をつけるところはきちんと気をつけながら暮らしているのだ、とお話しすると、納得した表情をされる方が多かったように思います。

今回、企画に先立って、事前に地域住民のおひとりの方に、個別積算線量計(デジタル式で積算数値が表示できるもの)を付けて頂いていました。

その数値を紹介しながら、一番、大切なのは、自分自身がどれだけ被曝しているのかを把握する事、そのためには、空間線量率を単純に掛け算した数値ではなく、現実に自分がどれだけ被曝しているのか、きちんと計測しなくてはいけない、と言うお話をすると、身を乗り出すように頷いていらっしゃいました。

私も含めてそうですが、誰もが「自分自身がどれだけ被曝しているのか」という事を知りたいのです。

そして、まずは、個別積算線量計をつけ、空間線量率を測り、自家野菜等も計測し、とにかく身の回りの放射能を可視化する事、そして、それに対する対処策を考える事が重要なんだと思う、と言う話をしているとき、目を輝かせるように話を聞いていらっしゃったのが非常に印象的でした。

【2日目】

空間線量を測って回ります。

(エートスいわきのメンバー自己所有のものと、貸し出しをしてもらったもの)

計測するお宅へ向かう途中、ゴミを燃やした後の灰を見かけ、計測実験中。

残っていた灰が少なかった事もあって、極端な変動はありませんでしたが、若干高めでした。

いわき市では、現在、各支所で線量計の無料貸出しが行われています。

また、自己所有の人も少なくはなく、加えて、今回の開催対象の地域では、詳細な線量マップを住民の有志の方々がすでに作成しています。

つまり、皆さん、自分のお宅周辺の線量がどれくらいなのか、ということは、とっくにご存知でした。

今回、測った時も、出てきた数値そのものについては、「やっぱりそんなもんだよね」という反応がほとんどでした。

ところが、既に線量そのものは把握していたにも関わらず、実に生き生きと、計測に参加されていました。

今回、違ったのは、

・事前に数値の意味を専門家の先生から説明してもらっていた事。

・ひとりではなく、みんなで計測したと言う事。

・把握し、被曝量軽減=生活改善につなげる、という計測の目的がはっきりしていた事。

ではないかと思います。

線量を計測する時に気をつけたのは、住宅周辺の全体の線量をまずは把握するという事です。

つまり、雨樋の下やホットスポットばかり測っても仕方ない、自分たちが現実に長く過ごす場所の線量を把握する事が、被曝量軽減のためには、一番大切という事を徹底しました。

普通の場所、また、室内の寝室や居間など、ご自身が長く過ごされる場所を測ろう、ということです。

次に、気をつけた方がよい場所を測る時は、その対処策もセットにして提示するという事です。

薪が積んであるお宅では、その薪はいつから積んであるものかを確認して、その薪を使用した後の灰を計測しました。灰はやはり高い数値を示しました。

灰の取扱について、絶対に畑には入れないで、別のところに保管しておく事を勧めました。

(8,000Bq/kg 以下であれば、普通ゴミで出してよい事になっていますが、線量計のみでは、8,000Bq/kgを超えているかどうか把握ができないため、自治体側で適切な処理方法が提示されるまでは、拡散しないように管理することをご提案しました。)

また、野菜クズなどで自家製堆肥を作っているポイントでも計測すると、空間線量よりは高い数値を示したので、こちらも、畑には梳き込まないことをご提案しました。

高い数値を測るだけ測って放置したのでは、そこに住んでいる人は、じゃあ、これをどうすればいいんだ、と、困惑した状況に放って置かれる事になります。

どんな小さな事でもいい、必ず、対処方法をセットにすると言う事は、そこで暮らす人にとっては、非常に重要な事だと思います。

庭木の周辺も測りました。

当初、庭木は、線量が高いと言われていたのですが、1年経過して降雨の影響もあるのか、今回計測したお宅では、若干高めの箇所はあったものの、空間線量と比べて、さほど大きな違いはありませんでした。

「除染のために、庭木、全部切っちゃった方がいいんでしょ?」と言う話は、多くの方が言われます。しかし、周囲の空間線量と比べて、大きく変わらないのであれば、切る必要性はさほど高くありません。

これくらいの数値であれば、雨が降るごとに付着した放射性物質は少しずつ落ちるし、葉も入れ替わるのだし、地面に落ちた古い葉や、雑草をマメに除去する選択肢もある、という話をした時のことです。

とても印象的だったのが、最初は、「みんな切っちまうんだ」と話されていたお年寄りの方が、切らない対処方法がある、と分かった時、「これ植えたの、じいさまの時だぞ。こんなに大きくなるの、大変なんだ。」と言われたことです。

線量を下げなくては、と、残った住民の方達は思っています。

そうしなければ、お孫さんが遊びに来てくれないし、また一緒に暮らす事もできないからです。

しかし、心の奥底では、切らずに済むなら切らないでいたいのです。

こうした面は、軽視されがちですが、そこで暮らす人にとっては、とても重大な問題です。

もちろん、悩んだ末に、切るという選択もあると思います。

いずれにしても葛藤を生じる状態で、切るか切らないか、という答えを出せるのは、そこに住まわれている住民の方だけです。

住民の方が、納得した答えを出すためには、はっきりとした数値を示す事、見通しを示す事、いくつかの可能性を提示する事、その上で、ご自分で判断していただくということが、大切なのではないかと、私は思っています。

いわき市では、現在、個別積算線量計については、高校生以下にしか貸し出しされていません。

しかし、今回交流会に参加されたこの地区の住民の方は、個別積算線量計を付ける事を希望されています。

線量が高い地区を優先的に、成人にまで貸し出し対象を広げる必要性があると思います。

この個別積算線量計と生活環境の空間線量計測と、ライフスタイルを記録する事により、外部被曝に関しては、ほぼ完璧に把握が可能になります。

食品計測に関しては、各支所に自家製野菜を計測する機器が設置(予定)され、少しずつ観測態勢が整ってきています。

今回参加していただいた住民の方達は、自分自身で把握し、対処していくという事に、非常に前向きな姿勢を示して下さいました。

今後も、同じ地域内で活動を継続し、ただ測りっぱなしにするのではなく、現実の住民の方の暮らしの改善に繋げる方法を、一緒に考えていきたいと思っています。

文責:安東量子